Die Kruzifixsammlung

Die Kruzifixsammlung, zu der Werke von so namhaften Künstlern wie Francis Bacon, Joseph Beuys, Marc Chagall und Salvador Dali gehören, ist einmalig in Rang und Umfang. Sie zählt mehr als 800 Objekte. Die Exponate sind chronologisch gehängt und vermitteln einen Überblick über die Entwicklung der Kreuzigungsikonographie von der Romanik bis zur Gegenwart.

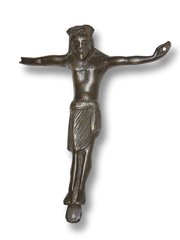

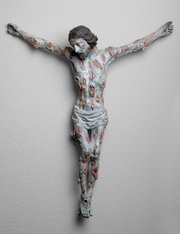

Der Rundgang beginnt mit einem fragmentarisch erhaltenen Großkruzifix aus dem 11. Jahrhundert, das aus dem Liesborn benachbarten Ort Diestedde stammt (Abb. 1). Der Typus des romanischen Kruzifixus wird darüber hinaus durch mehrere Bronzekruzifixe dokumentiert, die ursprünglich als Altar- und Vortragekreuze dienten. Christus steht als Sieger über den Tod und königlicher Erlöser mit offenen Augen vor dem Kreuz (Abb. 2). Sein Haupt ziert eine Königskrone. In diesen Darstellungen ist bereits der Auferstehungsgedanke enthalten. Erst mit der Gotik und der gewandelten Auffassung in der Kreuzestheologie ändert sich das Bild des Gekreuzigten. Sein Leiden wird betont. Er hängt nun mit übereinander genagelten Füßen am Kreuz. Anstelle der Königskrone trägt er eine Dornenkrone. Seine Augen sind geschlossen, der Kopf zur Seite geneigt. Aus der Seitenwunde fließt Blut. Die Darstellung von Christi Leiden und Tod kann äußerst drastisch sein. Das belegt ein Kruzifixus aus Holz, der um 1525 in der Werkstatt des Meisters von Osnabrück für die Klosterkirche in Liesborn geschnitzt wurde (Abb. 3). Erst mit Aufkommen der Renaissance erfolgt eine Abkehr von der Betonung körperlicher Leidensmerkmale.

Giambologna – einer der bedeutendsten Bildhauer Europas

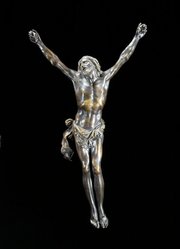

Ein Hauptwerk der Kruzifixsammlung ist der um 1600 geschaffene Bronzecorpus von Giambologna (1529-1608) (Abb. 4). Giambologna war Hofbildhauer der Medici und schuf mit seinen Bronzekruzifixen Prototypen, die stilprägend für die nachfolgenden Künstlergenerationen waren. Giambolognas Darstellungen des Gekreuzigten zeichnet eine idealisierte Wiedergabe des Körpers aus. In ihrem himmelwärts gewandten Emporschrauben wirken die Corpora des Künstlers wie Auferstehungsbilder. Christi Leib scheint vor dem Kreuz zu schweben.

Das Kreuz als Paradigma des Leidens in der Kunst des 20. Jahrhunderts

Totalitäre Regime, Kriege und der Holocaust haben den christlichen Heilsglauben, für den der Opfer- und Erlösungstod Christi steht, im 20. Jahrhundert ins Wanken gebracht. Gleichwohl oder gerade deshalb greifen viele Künstler ausgerechnet die Kreuzigung Christi als Bildthema auf. Sie wird zum Symbol menschlichen Leidens schlechthin. Das gilt für Kreuzigungsdarstellungen des jüdischen Künstlers Marc Chagall ebenso wie für Otto Dix, dessen Gekreuzigter auf einer Lithographie aus dem Jahr 1949 in fassungslosem Entsetzen hilflos in die Welt starrt, die er erlösen wollte. Ob würden Christi selbst Zweifel am Erlösungsgedanken kommen und er sich die Frage stellen, ob das Opfer am Ende umsonst war.

Wo war Gott in Auschwitz?, lautet die anklagende Frage, die die 1928 in Wuppertal geborene Jüdin Doris Pollatschek in ihrem „Triptychon für Auschwitz“ formuliert.

Am Ende der Ausstellung hängt ein großes leeres Kreuz frei im Raum. Es wurde von der Düsseldorfer Künstlergruppe "new rose factory" im Jahr 2004 geschaffen Unter dem verlassenen Kreuz liegt eine Dornenkrone und ein Zettel mit einer handschriftlichen Notiz: „Bin weder über Handy noch E-Mail erreichbar.“ Unlängst hat ein Besucher noch einen Zettel dazu gelegt, auf dem stand "wohl aber durch's Gebet!!!"

Weiter Kruzifixe der Sammlung

ELFENBEINDIPTYCHON

Westfalen, Mitte 14. Jh.

Elfenbein, Rahmen silber, außen vergoldet. Die Zehen Christi abgebrochen, mehrere Risse im Elfenbein

Tafeln je 12 x 10 cm

Pfarrkirche St. Lambertus in Dolberg (Kreis Warendorf)

Leihgabe des LWL-Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte, Münster, Bestand Bistum Münster

Inv. L 82-312

Kreuzigungsgruppe

Thüringen um 1430

Holz mit überwiegend originaler Polychromie

Kreuz: 83,5 x 44,5 cm

aus der Kapelle des Heilig-Geist-Spitals in Sangerhausen/Sachsen-Anhalt

Schenkung der Freunde des Museums Abtei Liesborn e.V.; erworben mit der Unterstützung der Sparkassen im Kreis Warendorf und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege

Inv. Nr. 94/42E