Die Historia Westphaliae von Bernhard Witte

Im Mai 2023 kehrte mit dem Liesborner Evangeliar eine der ältesten, vollständig erhaltenen, Evangelienhandschriften Westfalens an ihren ursprünglichen Bestimmungsort zurück. Zwei Jahre später folgt – zumindest zeitweise – eine etwa 500 Jahre später entstandene Handschrift, die für die Geschichte der Abtei Liesborn und die Region Westfalen von herausragender Bedeutung ist: Die "Historia antiquae occidentalis Saxoniae seu nunc Westphaliae" von Bernhard Witte, der Mönch in der Abtei Liesborn gewesen war. Mit der Historia Westphaliae verfasste er die älteste zusammenhängende Geschichtsdarstellung Westfalens in der mittelalterlichen Tradition einer Weltchronik von der Sintflut bis zum Jahre 1520. Das Manuskript galt lange Zeit als verschollen und Forschungen an dieser „Westfalengeschichte“ konnten sich ausschließlich auf den 1778 in Münster bei Aschendorff erfolgten Druck stützen.

Die kürzlich in Privatbesitz wiederentdeckte Handschrift dieser Chronik wird in einer Sonderausstellung vom 27. April bis 19. Oktober 2025 an ihrem ursprünglichen Entstehungsort zu sehen sein. Während das Liesborner Evangeliar gleichsam am Beginn der mittelalterlichen Klosterbibliothek steht, markiert Wittes Handschrift den Übergang in die Neuzeit und beide Manuskripte zusammen bilden eine Klammer um die Geschichte der Abtei zwischen den Jahren 1000 und 1500.

In der forschenden Nachwelt hat Bernhard Wittes Werk leider wiederholt eine negative Beurteilung erfahren. Man warf ihm vor, doch allzu sorglos das historische Wissen seiner Zeit ohne genauere Überprüfung aus verschiedenen älteren Quellen – überwiegend Chroniken und Heiligenviten – zusammengestellt zu haben. Eine Praxis, die freilich die meisten Geschichtsschreiber seiner Zeit verfolgten. Von besonderem Wert ist die Historia Westphaliae vor allem für die Zeitabschnitte, die das Leben von Bernhard Witte betreffen und die er als „Augenzeuge“ erlebt hat. Also im Wesentlichen das 9. Buch, das die Geschehnisse der Jahre 1488 bis 1520 abdeckt. Darüber hinaus standen ihm wohl noch Quellen zur Liesborner Klostergeschichte zur Verfügung, die heute nicht mehr existieren, was das Werk für die Rekonstruktion der Geschicke der mittelalterlichen Abtei ebenso wertvoll macht.

Ein Blick in die Historia Westphaliae

Inhalt und Umfang

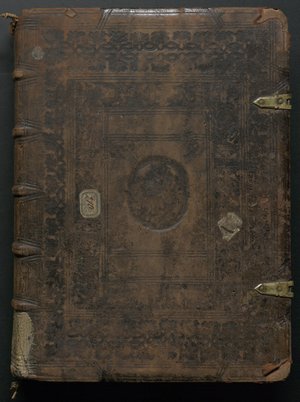

Der Einband besteht aus mit starkem, dunkelbraunem Kalbsleder überzogenem Eichenholz. Das Leder zeigt zahlreiche Stempel mit floralen Ornamenten und in der Mitte von Vorder- und Rückseite je ein Medaillon mit einer Person, die aber aufgrund der Abnutzung des Einbands bislang nicht identifiziert werden konnten. Auch auf einem umlaufenden Zierrand sind noch die Umrissen von Heiligenfiguren zu erkennen. Von den beiden Messingschließen, die das Buch einmal zusammenhielten, sind nur noch die Halterungen auf Vorder- und Rückseite geblieben. Der Buchrücken zeigt die Sigle O Nr. 76 der Liesborner Klosterbibliothek.

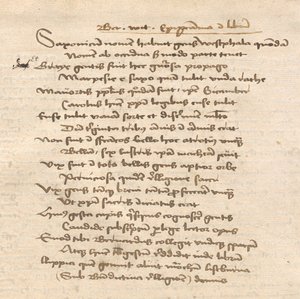

Die Handschrift ist nicht leicht lesbar, da Bernhard Witte eine recht breite Feder benutzte, wodurch die Unterscheidung der Buchstaben bei der ohnehin zierlichen Schrift zusätzlich erschwert wird. Auch verwendete er als geübter klösterlicher Kanzleischreiber viele Abkürzungen.

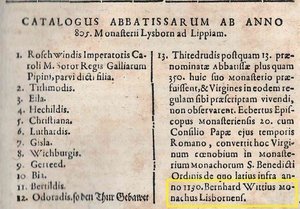

Wittes Werk, das aus 621 Seiten besteht, umfasst nicht nur die als Weltchronik angelegte und mit Ereignissen der Abteigeschichte eingestreute Westfalengeschichte. Hinter der Historia Westphaliae wurden noch vier weitere Texte eingebunden. Dabei handelt es sich um die Geschichten der Münsterischen und der Soester Fehde, um die Geschichte berühmter Männer und Frauen des Benediktinerordens sowie um eine kurze Abhandlung der Liesborner Klostergeschichte mit seinen Äbtissinnen und Äbte, welche die die wichtigste Quelle zur Geschichte der mittelalterichen Abtei Liesborn darstellt.

Illustrationen

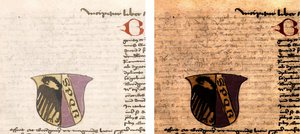

Die Handschrift enthält eine Reihe von kolorierten Illustrationen, die nicht in den Druck übernommen worden sind. Ihnen wurde bislang nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es handelt sich vor allem um Darstellungen der im Text erwähnten Personen mit ihren Wappenschilden. Hierbei wurden (wie im Mittelalter üblich) auch historischen Gestalten wie Karl dem Großen Wappenschilde zugewiesen, die deutlich vor der Zeit der Entstehung der Wappen ab dem 11. Jahrhundert gelebt haben. Nur gelegentlich finden sich detailliertere Abbildungen wie die Heilige Ursula oder Christus als Weltenrichter.

An einigen Stellen wurden Leerräume gelassen, um weitere Abbildungen einzufügen, was dann aber nicht mehr erfolgt ist. Deshalb wurde vermutet, dass die Zeichnungen nicht von Witte selbst stammen, der sie ja parallel hätte anfertigen können, sondern eine andere Person hierfür verantwortlich war. An anderen Stellen blieben die Illustrationen unvollendet, hier wurden teilweise nur die Wappenschilde gemalt und die dazugehörigen Personen weggelassen. Auf einigen Seiten sind noch die Reste von Bleistiftvorzeichnungen zu erahnen.

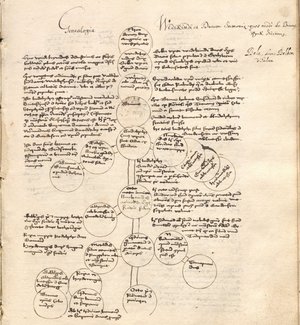

Stammbäume

Wasserzeichen im Papier

Witte schrieb seine Chronik auf Papier. Zwischen 1506 und 1517 verzeichnen die klösterlichen Rechnungsbücher besonders viele Posten für Papier und Pergament, was auf eine allgemein erhöhte Schreibtätigkeit hindeutet. Leider wird an keiner Stelle die Herkunft des gekauften Papiers vermerkt. Die Tatsache, dass das Kloster seine Bücher vorwiegend aus Köln, Münster und Erfurt bezog, könnte darauf schließen lassen, dass auch die Beschreibstoffe von hier stammten. Bemerkenswert ist das Wasserzeichen, das sich sehr deutlich auf zahlreichen Seiten der Handschrift findet. In der älteren Forschungsliteratur wurde dieses als der gotische Buchstabe h mit einer Blumenverzierung am unteren Ende beschrieben (Frommelt 1908, S. 12). Allerdings wurden die Blätter der Handschrift so beschrieben, dass das Wasserzeichen auf dem Kopf steht und zudem noch gespiegelt ist. Korrekt handelt es sich deshalb um den gotischen Buchstaben P mit einem gespaltenen Schaftende und einer vierblättrigen Blume darüber. Leider gehört dieses Wasserzeichen zu den am häufigsten bekannten Formen im westdeutschen Raum: Mehr als 2.007 Nachweise lassen sich anhand der Forschungsliteratur zu den frühen Papiermühlen in verschiedenen Handschriften zwischen 1417 und 1589 finden.

Rezeption der Historia Westphaliae

Anton Wilhelm Aschendorff in Münster verlegte 1778 Wittes Westfalengeschichte inklusive der Anhänge zur Soester und Münsteraner Stiftsfehde sowie der Geschichte der Abtei Liesborn. Lediglich von der ebenfalls in der Handschrift vorkommenden „Geschichte berühmter Männer des Benediktinerordens“ (Historia illustrium virorum ordinis s. Benedicti) aus der Feder von Bernhard Witte wurde nur das 5. Buch (Kapitel) übernommen.

Zuvor scheint die Chronik Bernhard Wittes nur einem kleinen Kreis von Autoren im lippischen Raum bekannt gewesen zu sein. So erscheint sie in der 1627 in Rinteln an der Weser gedruckten „Lippischen Chronik“ (Chronicon comitatus Lippiae) des evangelischen Theologen und Historiographen Johannes Piderit (1559–nach 1639).

Der katholische Priester Hermann Fley, genannt Stangefol, der von 1639 bis 1640 als Rektor der Universität zu Köln amtierte, befasst sich in seinem vierbändigen Geschichtswerk Annales circuli Westphalici mit der Geschichte Westfalens vom Frühmittelalter bis zum Jahr 1654. Über Liesborn berichtete er von der Gründung durch Karl den Großen und dessen Schwester Roswindis als erster Äbtissin. Außerdem nannte er die Namen der 13 Äbtissinnen und die Umwandlung des Klosters in einen Benediktinerkonvent. Hierbei beruft er sich auf den „Liesborner Mönch Bernhard Witte“ (Bernhard Wittius Monachus Lisbornens).

Einen interessanten Beleg für die Bedeutung der Drucklegung von Wittes Historia Westphaliae im Jahre 1778 stellt der Osnabrücker Rechtsanwalt Justus Möser dar. Im Geist der Aufklärung verfasste dieser ein äußerst breites Schrifttum zu verschiedenen politischen, juristischen, historischen und literarischen Themen. Er lernte den Liesborner Chronisten erst für den 1780 gedruckten, zweiten Teil seiner Osnabrückischen Geschichte kennen. Immerhin erscheint Osnabrück mehr als fünfzig Mal in Wittes Index.

Auch in weiteren historiographischen Werken des 17. und 18. Jahrhunderts verweisen die Schreiber auf Wittes Historia als Quelle.